青紫蘇蒸留の新施設

公開日:

:

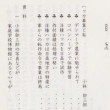

各地の発祥の地

2月も残すところあと僅か。寒さが続くとはいえ日差しものび、周りの農家さんもハウスかけや種まきの作業が始まっており、春遠からじ、という今日この頃です。

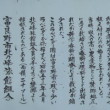

取り上げようと思っていてズルズルと先延ばししていた記事はいくつかあるのですが、今回はパワーアップした蒸留施設の紹介です。北海道新聞では記事にされなかったようですが、日本農業新聞で紹介されています。

新設された蒸留施設は以前の場所より数百メートル移動。大量に冷却水を用いるため、川が近接していることが必須条件です。

5基あった、従来タイプの5倍規模の釜が2つ設置されました。交互に詰め込み、排出作業が行われます。実際の作業の流れからいうと、既に詰め込まれている蒸留し終わったシソを取り出して、新たに次のシソを詰め込む、それを交互に繰り返すという工程になるのですが、説明の都合上逆にして紹介します。

梯子で下に降ります。以前の釜は「一回り大きな五右衛門風呂」くらいでしたが、今回は「これが五右衛門風呂だったら日本一になれるかも、そしたら地域興しに一役かえるんじゃない」くらいの大きさがあります(例えがおかしくてすみません)。

裁断しながら直接詰め込んでいきます。この工程は以前は裁断と詰め込みが分かれていましたから、ここでの作業効率も向上しています。ただし作業のきつさは変わらず、頭からシソの破断をかぶり、ホコリとむせるような蒸気の中の元祖3K労働です。

詰め終わったら蓋をしてガッチリと固定します。高圧水蒸気を通しますので固定が甘かったり、ふちにシソがかんだりすると蒸気が漏れ出てしまいます。

待つこと2時間半。

蒸留が終わり蓋を開けて、たっぷり油を搾られたシソを取り出します。そのままトラックにのせて畑に戻り堆肥となります。昨年の天候不順はここにも影響していて、当初予定していた収穫量に届かず稼動期間も短かったそうです。

富良野のラベンダーが衰退後、観光とは別の方向での生き残りが模索され、そのひとつの形として青紫蘇の蒸留が行われ続けてきたこと、多くの農産物が価格の下げ止まりで行きづまる中、反当20万を確保でき、新規の設備投資及び生産量の拡大を図っていることは素晴らしいことです。

最近謎かけが流行っているようなので私もひとつ。

紫蘇の蒸留作業とかけまして

「ラベンダー発祥の地」東中と解く。

その心は、どちらも誇り(ホコリ)を持っています。お後がよろしいようで。

- 2010年1月25日 1年目の観覧車

- 2009年1月20日 09年本サイトが目指すもの

関連記事

-

-

上富良野町東中にあるラベンダー発祥の地碑

このサイトを立ち上げている動機の一つとして、私が住んでいる上富良野町東中地区がまさに富良野地方のラベ

-

-

北の峰ラベンダー園看板の謎・中

唯一の手がかりである小林卯三郎氏の寄稿文をお送りいただけたことで、謎が解明されるかもしれません。その

-

-

日本のラベンダー発祥は札幌市

富良野地方におけるラベンダー発祥の地は上富良野町東中地区であること、町内の日の出公園に石碑はあるがそ

-

-

北の峰ラベンダー園看板の謎・下

北の峰にある奇妙な看板。改めて書かれている「由来」をもとに、その内容の真偽を確かめます。 大正の

-

-

STVラジオ「北海道ラベンダー物語」

STVラジオで毎週日曜放送の「ほっかいどう百年物語」にて「北海道ラベンダー物語」と題したラジオドラマ

- PREV

- 富田さんでスウィーツ

- NEXT

- 富良野に花畑牧場